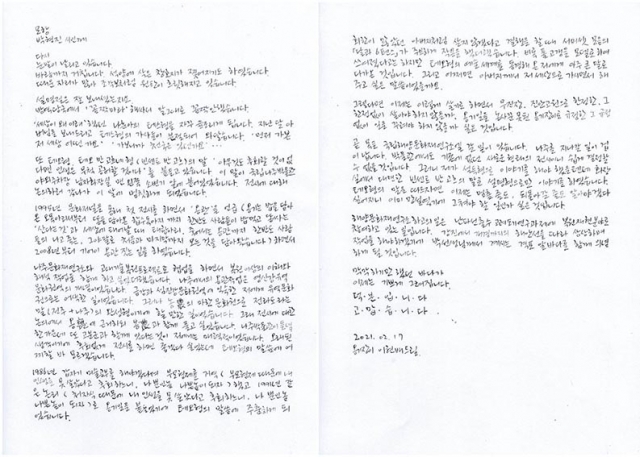

벗에게 시간을 묻다 옹기장이 이현배와 시인 박형진이 주고받는 손편지 ④

모항 박형진 시인께

다시 눈발이 날리고 있습니다.

바람까지 거칩니다. 석양에 삭은 창호지가 찢어지기도 하였습니다.

때운 자리가 많아 조각보처럼 원판이 흐릿해지고 있습니다.

설명절은 잘 보내셨는지요.

방역 당국에서 ‘꼼짝마라’ 해싸서 말 그대로 꼼짝 안 했습니다.

‘세상이 왜 이래’했던 나훈아의 테스형을 자꾸 읖조리게 됩니다. 지난달 아버님을 보내드리고 테스형의 가사들이 분절되어 와닿습니다. ‘먼저 가본 저세상 어떤가요’ ‘가보니까 천국은 있던가요’...

또 테오 형, 테오 반 고흐네 형(빈센트 반 고흐)의 말 ‘아무것도 후회할 것이 없다면 인생은 무척 공허할 것이다’를 붙들고 있습니다. 이 말이 국립나주박물관 야외주차장 남자 화장실 맨 왼쪽 소변기 앞에 붙어있었습니다. 전시에 대해 논의하러 갔다가 이 말에 멈칫하게 되었습니다.

1995년 문화저널을 통해 첫 전시를 하면서 ‘옹관’을 언급(옹기는 밥을 담아온 오목아리서부터 똥을 담아온 합수독아지 까지 한반도 사람들이 밥 먹고 똥 싸는 ‘산다는 것’과 세상에 태어날 때 태항아리, 죽어서는 옹관까지 한반도 사람들의 나고 죽는, 그야말로 처음과 마지막까지 모든 것을 담아왔습니다)하면서 2008년부터 기어이 옹관 짓는 일을 하였습니다.

나주문화재연구소와 고대기술복원프로젝트로 협업을 하면서 복원 이상의 이해와 해석 작업을 함께 하고 싶었더랬습니다. 나주에서의 옹관 작업은 영산강유역문화권역의 개념이었습니다. 금강과 섬진강문화권역에 익숙한 저에게 유역문화권으로는 어색한 일이었습니다. 그러나 농農의 마한 문화권으로 전라도라는 말(전주+나주)의 완성형이기에 할 만한 일이었습니다. 그래 전시에 대한 논의가 있어 옹甕에 근거하되 농農과 함께 풀고 싶었습니다. 나주박물관이 들녘 한가운데 또 고분군과 함께 있다는 것이 저에게는 매력적이었습니다. 오래된 생각이기에 후회나 없게 전시를 하면 좋겠다 싶었는데 테오 형의 말씀에 주춤하게 되었습니다.

1986년 갑자기 미술 공부를 해야겠다며 부모형제를 거역(부모형제 때문에 내 인생을 못살았다고 후회하느니, 나뿐인 놈 나쁜 놈이 되자)했고 1991년 같은 논리(처자식 때문에 내 인생을 못살았다고 후회하느니, 나뿐인 놈 나쁜 놈이 되자)로 옹기일을 붙들었기에 테오 형의 말씀에 어찌할 바 모르겠습니다.

회한이 많았던 아버지처럼 살지 않겠다고 결행을 할 때 서머셋 모음의 [달과 6펜스]가 주요하게 작용을 했더랬습니다. 비록 폴 고갱을 모델로 하여 쓰였다고는 하지만 테오 형의 예술 세계를 동경해 온 저에게 아주 큰 말로 다가온 것입니다. 그리고 어쩌면 아버지께서 저세상으로 가시면서 해 주고 싶은 말씀이었을까요.

그렇다면 이제는 이렇게 살기로 하면서 무진장, 진안고원으로 한정한, 그 한정 없이 살아야 하지 않을까. 옹기 일을 농사꾼 못된 옹기장이로 규정한 그 규정 없이 일을 꾸려야 하지 않을까 싶은 것입니다.

곧 목포 국립해양문화재연구소엘 갈 일이 있습니다. 나주를 지나갈 일이 겁이 납니다. 박물관에서도 기존에 없던 새로운 형태의 전시이니 쉽게 결정할 수 없을 것입니다. 그러니 제가 설득형으로 이야기를 해야 했을 텐데 화장실에서 대면한 빈센트 반 고흐의 말로 설명형으로만 이야기를 하였습니다. 테오 형의 말을 따르자면 이제는 멈출 줄도, 되돌아갈 줄도 알아야겠다 싶어지니 이미 망설였기에 그쳐야 할 일인가 싶은 것입니다.

국립해양문화재연구소하고의 일은 난파선 출수 고려도기연구과제에 복원재현분야로 참여하고 있는 일입니다. 강진에서 개경까지의 해안선을 따라 상상하며 작업을 해야 하겠기에 박 선생님께서 계시는 격포 앞바다를 함께 의념하게 될 것입니다.

막막하기만 했던 바다가

이제는 기쁘게 그려집니다.

덕 분 입 니 다

고 맙 습 니 다

2021. 02. 17

옹기장이 이현배드림

손내 선생님께

편지가 많이 늦었습니다.

선생님의 편지를 정리해 놓지 않고 책상 위에 그대로 두고 보면서 ‘어서 답장을 보내야지’ 마음을 채근해 보는데도 봄철, 이렇다 할 일도 없이 괜스리 몸과 마음이 바뻐 이리되었습니다. 다행히도 삼월은 넘기지 말라는 듯 어젯밤 꽤 많은 비가 와서 오늘은 즐겁게 연필을 들었습니다.

선생님은 옹기 짓는 일과 관련하여 여러 가지 의미 있는 일로 문밖출입을 자주 하시는가 봅니다. 저는 농사짓는 일로는 거의 나돌 일이 없어서 생각하면 조금 답답하기도 합니다. 이렇게 비가 와서 농사일을 잠시 쉬어야 하는 날은 가까운 읍에라도 나가서 장마당을 한 바퀴 쯤은 돌고 옴직도 한데 그게 잘 안 돼요. 날이 궂으면 우선 사방 군데 삭신이 쑤시고 아프니 느긋하게 먹은 아침 밥숟가락일망정 물리자마자 자리에 누워 TV 리모컨이나 만지작거리기 마련이고요, 그러다가는 거의 다시 잠드는 경우가 많지요. 잘 쉬는 거라고요? 그렇다고 볼 수도 있는데 아무래도 제 보기엔 이게 ‘계획적인 인생 설계’인 것 같지는 않습니다.

농사꾼은 그 특성이 사용자이며 노동자여서인지 때론 모든 결정이 자기 마음대로인 경우가 많아요. 핑계 댈 일이 있으면 ‘농사일 바빠서......’라고 하고 마음 내키는 일에는 그 바쁘다는 열 일을 제껴두고 달려가는 게 농사꾼이랍니다. 그러니 사실 쉬고 못 쉬고는 비하고는 상관없는 일이기는 하나 아무래도 비가 오면 이것은 강제적인 공휴일인 셈이라 마음이 편한 건 사실입니다.

문밖출입 이야기가 나왔으니 말이지만 좋은 삶의 방식은 그 사람이 살고 있는 테두리 안에서 삶이 완성형으로 이루어지는 것이라고 합니다. 정치•경제가 자치와 자립을 할 수 있고 문화• 사회적인 것이 자주적일 수 있는 그 테두리의 기본 행정단위가 저의 생각엔 시골의 면 정도면 되지 않을까 싶어요. 그러나 지금은 테두리 자체가 의미 없도록 된 세상입니다. 소위 말하는 ‘공동체의 해체’인 셈이지요. 가만히 집에 앉아서도 세상을 넘나들 수 있어 경계가 무너진 것입니다.

그렇다 하더라도 발 달린 짐승의 속성은 직접 걸어서 테 밖으로 나가는 것이겠습니다. 저도 젊어서는 농민 운동을 한답시고 엔간히 싸돌아다니는 것으로 세월을 보냈는데 이제는 먼 옛날 일이 되고 일 년이 가고 이 년이 가도 고작 딸애들의 집에나 가게 되는 ‘시골집 아버지’가 되었습니다. 이러한 사람이 마누라가 말말끝에 여행 이야기라도 꺼내면 화들짝 놀래서

“아, TV 보면 그 속에 세상 다 들어있는디 뭣 헐라고 돈 버려 시간 버려 고생을 사서 헌댜? 앙그리여? 저거 좀 봐, 저거! 드론으로 높은 디서 찍으니까 저기 가도 못 볼 것을 여그 앉으서도 다 보잖혀?” 그러면서 제가 가리키는 것은 TV 여행프로그램인 ‘세계○○기행’이거나 ‘걸어서 △△으로’ 따위들입니다. 눈을 흘기는 마누라를 보며 물론 저는 속으로는 쓰게 웃지요. 그러다가 더 늙으면 하지 못 할 일의 하나가 여행이지 싶어서 ‘버킷리스트’라는 영화를 흉내 내듯 재작년에 배낭 매고 무작정 집을 나섰답니다.

말이 무작정이지 그게 어디 어디 무작정이겠습니까? 적으나 많으나 참이거나 얼치기거나 농사꾼인 터수에 이것저것 발밑에 밟히는 장애물이 왜 없겠어요. 몇 달을 두고 전의만 불태우다가 에라 모르겠다 하고는 7월 30일쯤의 염천에 미친놈처럼 집을 나서버린 거지요. 그렇게 도망질이라도 하지 않으면 내 생전에 잡힌 발목을 빼내지 못 하겠더라니까요.

해안선을 걷고 DMZ를 따라서 반도를 한 바퀴 돌자고 생각했습니다.

그렇게 일주일씩 네 차례를 걸으니 울산에 가 닿더군요. 때는 겨울이 닥쳐오고 이어 그 원수 놈의 코로나가 와서 저의 거사는 그곳에서 멈추었습니다만 멈춘 것은 두발의 물리적인 움직임일 뿐 마음은 지금도 길 위에 있군요. 15kg 남짓의 배낭이 제 인생의 온 무게인 듯 짊어지고 걸으면서 길 위에서 했던 온갖 생각, 온갖 고투와 때론 그 뒤에 이어지는 정신적 삼매 같은 것들은 두 발 걷기가 아니었으면 결코 느껴 볼 수 없는 일이었겠지요. 겉으로 보기에 이것은 농사꾼의 외도이겠는데 어디를 쉽게 가지 못하는 농사꾼의 숙명 같은 것에 대비해서 보면 이것은 농사꾼의 외전 같은 것이라 생각도 했어요. 저 개인에게는요. 코로나 때문에 외국 여행을 가지 못하는 사람들이 비행기를 타고 우리나라 영공이나 빙빙 돌다가 내리는 모양들을 볼 때 ‘참, 별 미친 짓 다 한다’ 하다가도 사람이니깐 그럴 수 있겠다 싶은 것은 제가 그 여행이라는 마귀에 붙잡혀 보았기 때문입니다.

책상에 오래 구부리고 앉았더니 조금 무릎이 아프군요. 이만 마치겠습니다. 내내 건강하소서.

변변찮은 시 두 편 보냅니다.

2021.03.28

박형진드림