장편소설 <줄어드는 남자>를 펴들었을 때 내가 기대했던 장르적 기대감은 모험 활극이었다. 리처드 매드슨(1926-2013)이라는 미국 장르문학 대가의 대표작 중 하나이니, 어쩌면 내 기대의 방향은 당연한 것이었을 것이다.

하지만 내 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 마블 히어로인 앤트맨처럼(우연찮게도 두 작품의 주인공 이름이 똑같이 스콧(Scott)이다!) 작아진 몸으로 세상에 맞서 괴력을 발휘할 줄 알았지만… 천만의 말씀. 하루에 0.7인치 씩 작아져가는 주인공의 몸만큼이나 그의 자존감 또한 그렇게 페이지를 넘길수록 점점 작아져가고 있었다. 신나는 모험을 기대하고 펼쳤더니 그 안에는 예상치 못한 비극과 마주하는 인간의 마음이 담겨있었던 것이다.

'줄어드는 남자' 스콧처럼 나도 그렇게 점점 작아져서 0 혹은 무(無)를 향해 곤두박질친다면 어떤 마음이 들까? 어쩌면 우리는 모두 그 '없음'으로 추락해가는 비극의 주인공들이 아닐까?

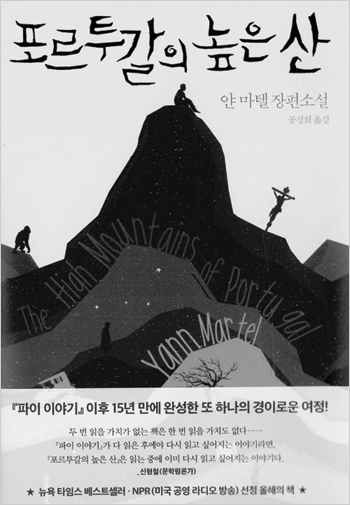

얀 마텔의 옴니버스 소설 <포르투갈의 높은 산>에는 인간의 굴레처럼 덧씌워진 비극에 맞서 산으로 오르는 사람들의 이야기가 담겨 있다. 그 악착스런 '상승'에의 욕망은 과연 '추락'의 비극을 이겨낼 수 있을까? 이 무거운 질문을 보듬고 책을 펴든다.

포르투갈의 리스본에 토마스라는 이름의 젊은이가 살고 있다. 때는 1904년, 고미술 박물관 학예사인 그는 사랑하는 아내와 어린 아들 그리고 아버지를 며칠 사이에 전염병으로 연달아 잃었다. 상심은 깊고 별다른 해결책은 없다. 그저 버텨야 한다.

어느 날 부턴가 그는 뒤로 걷기 시작한다. 주변사람들의 탄식과 조롱 앞에서도 그의 뒷걸음질은 멈추지 않는다.

숙부가 모르는 것은 그가 뒤로 걷는 것이, 세상을 등지고, 신을 등지고 뒤로 걷는 것이 애도하기 위해서가 아니라는 점이다. 그는 반발하면서 걷는다. 인생에서 소중한 모든 것을 빼앗긴 마당에, 반발 말고 달리 뭘 할 수 있겠는가? (22쪽)

그런 그의 손에 어느 날 일기장이 하나 들어온다. 수백 년 전 율리시스라는 이름의 신부가 작성한 것이다. 아프리카 노예들에게 세례를 주던 신부는 어느 날 십자고상을 하나 만든다. 이 물건은 보통의 것이 아니라는 것을 토마스는 간파한다. 이 십자고상을 찾아 그는 당시 막 세상에 선보이기 시작한 자동차라는 물건을 숙부로부터 얻어 타고 '포르투갈의 높은 산'으로 향한다. 그에게는 이제 살아야 할 이유가 하나 생기게 된 것이다.

두 번째 이야기의 주인공은 시체를 해부하는 병리학자 에우제비우다. 그는 아내 마리아와 더불어 추리소설가 애거서 크리스티의 광팬이다. 이 50대 부부는 '포르투갈의 높은 산' 인근의 고장 브라간사에서 살면서 애거서 크리스티의 신간이 포르투갈어로 번역되어 나올 때마다 꼬박꼬박 챙겨본다. 1939년의 어느 늦은 밤, 에우제비우에게 80대 노파가 큰 가방을 들고 찾아온다. 그 곳을 열어보니 시체가 하나 놓여있다. 노파의 남편이다. 노파는 에우제비우에게 남편의 부검을 부탁한다. 부검의인 에우제비우의 전문성은 무시된 채 노파의 지시에 따라 부검이 차례차례 진행된다. 그렇게 기이한 하룻밤의 이야기가 펼쳐진다.

마지막 이야기는 1981년 캐나다의 수도 오타와에서 시작된다. 그 곳의 유력정치인 피터는 남부러울 것 없는 삶을 살아왔지만 어느 날 갑자기 아내가 세상을 뜨면서 일상이 흔들린다. 설상가상, 아들은 이혼하며 방황한다. 그런 그가 미국 출장 중 우연히 한 영장류 연구소를 찾았다가 '오도'라는 이름의 침팬지와 운명적인 만남을 갖게 된다. 충동적으로 침팬지를 구입한 피터는 둘의 동거를 받아 줄 공간이 자신의 주변에 없다는 것을 깨닫자 주저 없이 조상들이 살았던 곳 포르투갈로 향한다. '포르투갈의 높은 산' 어느 집에 터를 잡은 피터와 침팬지 오도는 서로 의지하는 일상을 영위하며 나름의 행복한 삶을 살아간다. 그리고 어느 날 침팬지의 품에 안겨 피터는 평화로운 죽음을 맞이한다.

'포르투갈의 높은 산'이라는 공간의 접점을 빼면 뭐 하나 겹칠 것 없어 보이는 이 세 개의 에피소드는 유기적으로 연결되어 있다(영화로 치자면 쿠엔틴 타란티노의 <펄프 픽션>과 알레한드로 곤잘레스 이냐리투의 <아모레스 페로스>가 강렬히 떠오른다). 허나 이 연결고리에 대한 세세한 설명은 앞으로 이 책을 읽어보고자 하는 이들에게는 매우 큰 누가 될 터.

함구하되, 다만 이 세 편의 이야기를 관통하는 주제에 대해서는 언급을 해야 할 것 같다.

그것은 바로 인간이 마주해야 하는 가장 큰 비극 중 하나, 바로 내가 가장 사랑하는 사람의 죽음을 어떻게 받아들이고 또 극복해야 할 것인가에 대한 무거운 질문이다.

"당신이라면 이 극단의 상실을 이겨낼 자신이 있는가?"

때로는 인간적인 방식으로, 또 때로는 신에게 의탁하는 마음으로, 그것도 아니라면 환상이라는 기법을 통해 여러 가지 방법들이 제시되지만, 소설의 저자가 이 이야기들을 통해 건네는 '정답'이라는 것은 사실 존재하지 않는다.

다만 비극을 견디며 꾸역꾸역 살아내는 각 이야기 속 주인공들의 지난한 삶의 편린들을 엿보여 줄 뿐이다. 그저 자신의 운명에 '반발하듯' 그렇게 뒤로 걸음을 걸으면서 말이다.

상주는 시간을 얻고, 조문객들은 초상을 치르고 나면 그가 세상으로, 예전 생활로 돌아갈 거라고 기대하지요. 하지만 뭐하러 그러겠어요? 장례, 성대한 장례 후에는 모든 게 가치를 잃고 되돌아 갈 예전의 생활도 사라지는 걸요. 남는 것은 아무 것도 없어요. (241쪽)

<파이 이야기>로 세계적인 명성을 얻은 얀 마텔은 이 모호한 세 편의 이야기를 통해 독자들에게 무슨 이야기를 하고 싶었을까.

명쾌하게 짚이는 구석은 없다. 그저, '줄어드는 남자'처럼 '0' 혹은 '無'로 하염없이 향해 가는 우리가 지금의 '존재하고 있는' 삶에 감사하는 수밖에.

<포르투갈의 높은 산>은 쉽게 읽히는 소설이 아니다. 팍팍하다.

그런데 읽다보면 빠져든다.

이열치열이라고 했던가? 이 글을 읽는 독자 여러분! 숨 막히는 이 여름에, 정말 숨 막힐 것 같은 비극의 이야기들과 맞닥뜨리며 뜨겁게 책장을 넘겨보는 것은 어떠할지…. '