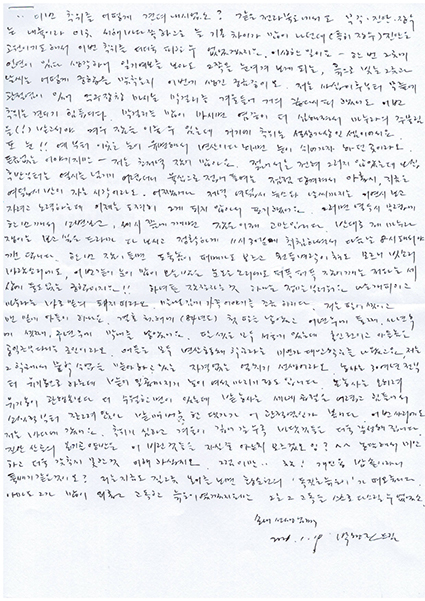

옹기장이 이현배와 시인 박형진이 주고받는 손편지 ②

손내 선생님께

이번 추위를 어떻게 견뎌내시었소? 같은 전라북도에서도 무주•진안•장수는 내륙이라 이곳 서해바다 쪽하고는 늘 기온 차이가 많이 나던데 (특히 장수) 진안은 고원이기도 해서 이번 추위를 더더욱 피할 수 없었겠지요. 이상한 일이요 - 한 번 그곳에 인연이 있다 생각하니 일기예보를 보아도 그쪽을 눈여겨보게 되는, 흙으로 빚는 그릇과 날씨는 어떻게 궁합을 맞추는지 이번에 생긴 궁금증이오. 저는 사십 이후부터 무릎에 관절염이 있어 주구장창 마시는 막걸리를 겨울 들어 거의 끊다시피 했어도 이번 추위는 견디기 힘듭니다. 막걸리를 많이 마시면 염증이 더 심해져서 마누라의 주물림을(!) 받고서야 겨우 잠을 이룰 수 있는데 거기에 추위는 설상가상인 셈이어서요.

또 눈!! 예부터 이곳은 눈이 유명해서 변산이다 하면 눈이 쉬어가자 하던 곳이라오.

뜬금없는 이야기지만 - 저는 초저녁 잠이 많아요. 젊어서는 전혀 그러지 않았는데 오십 후반부터는 열시를 넘기기 어렵더니 육십으로 접어 들며는 점점 당겨져서 아홉시, 지금은 여덟시 반이 자는 시각이라오. 어쨌거나 저녁 여덟시 뉴스와 날씨까지는 기연시 보고 자려고 노력하는데 이제는 도저히 그게 되지 않아서 포기했어요. 그러면 열두시 무렵에 한 번 깨서 소변보고, 세시쯤에 깨면 잠은 이제 고만입니다. 반대로 제 마누라쟁이는 보고 싶은 드라마 다 보시고 정확하게 11시 30분에 취침하셔서 다음날 8시 돼서야 깬답니다. 한 번 잠이 들면 도둑놈이 떠메가도 모르고 천둥벼락이 쳐도 모르니 빗소리 바람소리에도, 이번같이 눈이 많이 오는 밤은 눈 오는 소리에도 퍼뜩퍼뜩 잠이 깨는 저와는 세상 둘도 없는 궁합이지요!! 하여튼 잠 잘 자는 것 하나는 정말 부러워요. 저는 개띠이고 마누라는 바로 밑의 돼지띠라오. 말 나온 김에 가족 이야기를 조금 하리다. 저는 딸이 셋이고, 맨 밑에 아들이 하나요. 결혼 첫해에(84년도) 첫 딸을 낳았고, 이년 후에 둘째, 사년 후에 셋째, 구년 후에 막내를 낳았어요. 딸 셋은 모두 서울에 있는데 혼인전이고 아들놈은 공익근무를 다니는 군인이라오. 애들 모두 변산공동체 학교라는 미인가 대안학교를 나왔고요, 저는 그 학교에서 문학 수업을 맡아 하고 있는 자격 없는 얼치기 선생이라오. 농사는 30여 년 전부터 유기농으로 하는데 밭이 일곱 마지기 논이 여섯 마지기 정도입니다. 논농사는 오히려 유기농이 관행논보다 더 수월한 면이 있는데 밭농사는 세네 곱절은 어렵고 힘들어서 소싯적부터 쪼그려 앉아 밭 매 버릇 한 댓가가 이 관절염인가 봅니다. 이번 사리에도 저는 바다에 갔어요. 추위가 심하고 겨울이 깊어갈수록 바닷것들은 더욱 강성해집니다. 진안 산골의 옹기골 양반은 이 비린 것들을 자실 줄 아는 지 모르것오 잉?^^ 농담해서 미안하고 더욱 갖추지 못한 것 이해하심지오. 그럼 이만.. 참! 개인용 밥솥이라니 툭배기 같은 것이오? 저는 지금도 질그릇 옹기를 보면 황순원의 ‘독 짓는 늙은이’가 떠오릅니다. 아마도 그가 많이 외롭고 고독한 늙은이였겠지요만 그는 그 고독을 스스로 다스릴 수 없었소.

2021.1.19. 박형진 드림

사라지지 않는 것들

나는 지금도

지게질이 편하다

열댓 살 때부터 뼈에 박혀서인지

왠간한 건 손수레도 마다하고

지게에 먼저 손이 간다

그러나 지게에 져버릇한 오십년이

만족스러운 것은 아니었다

늘 무거웠거나 때론 가벼웠지만

한 짐 지고 일어섰을 때

내 생의 무게를 스스로 지고 걸어간다는

그 뿌듯한 느낌이 좋았을 뿐이다

나는 오늘도

지게지고 산으로 간다

손발의 관절염이 더 심해지는 겨울

배낭처럼 등에 붙은 지게위엔

깨끗한 삭동가지들이 가지런히 쌓이고

돌아오는 발걸음이 가볍다

까닭 없는 것들이 종종

발밑에서 싹터 오르기 때문일까

슴슴한 메밀묵 같은 것들

나지막한 싸리울바자 같은 것들