손내 선생님!

오랜만에 편지를 드립니다. 그동안 별일 없으셨는지요? 어젯밤에 올 장마들어서는 처음으로 비가 많이 내렸습니다. TV는 정규방송대신 아침내내 재난 방송을 내보내고 있습니다만 그리 심각한 피해는 아직 없는 듯합니다. 오늘 하루 종일 비가 오겠다는 예보를 보고 어젯밤에는 방에 불을 조금 넣었습니다. 흙집이라 장마철에도 고실하기는 한데 워낙 따뜻한 것을 좋아하는 안식구의 은근한 압력에 뭇이겨서 그리했지요. 하지만 저는 잠잘 무렵에 더워진 방 때문에 편히 자지못하고 대청으로 들락거리기를 서너차례 하다보니 날이 샐때까지 결국 설치고야 말았습니다. 덕분에 밤새 비오는 소리를 동무 삼을 수 있었습니다. 그러나 오늘은 적당히 식은 방이 저도 참 좋습니다.

저는 지난 달 25일날 배낭꾸려서 집을 나섰습니다. 재작년에 시작한 도보여행을 이어가려고요. 서 남해안을 돌아서 울산까지 갔었는데 작년에는 코로나 때문에 하지 못하다가 올해는 백신 맞은 것을 이유로 다시 마음을 냈어요. 가기 전에 선생님께 편지를 드리고 가려 했지만 여러 가지 이유로 바빴습니다. 규모가 크나 적으나 농사를 잘 짓나 못짓나 상관없이 단 열흘이라도 집을 떠나려니 왜 이리 걸리는 것이 많던지요. 하루가 다르게 자라는 곡식과 풀들, 아침 저녁 끼니는 챙겨줘야 하는 짐승들, 날마다 달려가서 살펴야 논의 물코, 제가 없는 동안에도 표나지 않게 하려는 살림살이의 여러 자질구레한 조처들, 꾸려야 할 짐들, 행여 잊을까봐 할 일과 챙겨야 할 것들을 적어놓고 하나하나 지워가면서 약 한 달 전부터 제 생활은 평소와는 달리 더 역동적이었다고 할까- 떠나지 않기를 바라는 제 안식구를 다독이는 일이 참 어려웠습니다. 어쩌면 그것이 다른 어떤 일보다 더 어렵더이다. 새끼 낳고 사는, 형제보다도 더 가까운 사람이기에 그런 것이겠지요. 날씨와 코로나 상황도 제가 떠나는데 있어 아주 중요한 변수였는데 지난달 25일께는 그것이 원만했습니다. 술을 몇 달 끊고 일주일에 서너 번씩 걷는 훈련을 했던 제 몸 상태도요.

그렇게 떠났습니다. 시위를 떠난 화살처럼 결코 뒤를 돌아다 보지 않았습니다. 전주에서 울산까지는 고속버스로 갔는데 길 저 앞쪽에 난 교통사고 처리 때문에 한 시간이나 지체되어 무려 네 시간, 첫날은 결국 울산 시내를 겨우 벗어나는데 그쳤습니다. 두 시간 정도 걸었던 것 같습니다. 날이 어두워져서 길옆 나지막한 산속으로 난 경운기길 같은 것이 보이길래 따라 들어갔더니 바로 양봉장이 있는데 주인은 없고 개 두 마리와 풀 우거진 묘지 서너 기! 불문곡직 2개 옆에 텐트를 쳤습니다. 너무 늦기도 했으려니와 입맛도 없어서 저녁은 굶었어요. 사실 물이 없어서기도 했지만 코펠 버너 꺼내 밥 한 끼 짓는다는 게 얼마나 번거로운지는 겪지 않으면 모를 겁니다. 그러니까 굶는다는 것은 그 일이 깨끗이 소거되는 것인데 그러나 배가 채워지지 않으면 걸을 수 없다는 딜레마에 빠지지요. 선생님께 그 옛날 유명짜했던 사람들의 유람기나 여행기 같은 것을 들려 드리지 못함이 유감입니다만 입고 자고 먹는 것을 배낭하나로 처리하기란- 결국 기본적으로는 돈의 문제일 수밖에 없고요. 또 제가 자처한 일인 것을 어찌합니까?

둘째 날은 죽전항이라는 곳으로 나가서 드디어 태평양을 보았습니다. ^^ 아침 다섯 시 반부터 오후 여섯 시 반까지 걸었습니다. 몽돌해변에 텐트를 치고 그 날은 아침에 이어 저녁까지 지어 먹었습니다. 재밌는 것은 제 텐트에서 십여 칸 떨어진 곳에 숯불에 무얼 구워먹으면서 노는 몇 명의 젊은이들이 있었는데 제가 바닷물에 쌀을 씻어 밥 짓는 것을 보고는 너무 의아스러웠는지 우연찮게 서로 말을 건네게 되었을 때 그걸 묻더군요. 그래서 제 사는 곳이 변산의 어촌임을 말하고 뱃사람들이 밥 지을 때 씻는 물을 아끼려고 바닷물을 쓴다는 것과 밥물은 좋은 물을 붓는다는 것, 그렇게 지은 밥은 간간하니 맛있다는 것을 말해 주었더니 고개를 끄덕이더이다.

사흘째인 날은 네 시 반에 일어나 밥 지어 먹고 텐트 걷어서 짐꾸려 다섯 시 반에 출발, 그날의 목적지는 호미곶 바로 밑의 구룡포까지입니다. 딱 한 시간을 걸으니 감포라는 곳에 도착했는데 전화벨이 울렸습니다. 친구의 부음이었습니다. 한동네 사는 꾀복쟁이 동갑내기인데 저보다 생일이 높은 집안 형이기도 했던 친구! 순간 망설여집디다. 집을 떠나오기까지의 그 험난했던(!) 순간들이 떠오르며 허탈하기도 했습니다. 그러나 같이 가주지 못할 길에 마지막 떠나는 친구를 내 여행하겠다고 배웅도 못해주나 싶은 생각이 들으니 이건 아니다고 단호하게 머리가 흔들어지더군요. 그래서 미련을 버리고 바로 돌아섰어요. 부고를 전한 친구에게 지금 돌아간다고 전화하면서부터 울음이 나오기 시작했습니다. 장례를 치르는 전주예수병원에서의 사흘 동안을, 제 누님 죽었을 때를 제하곤 그렇게 울어본 적이 없었습니다. 울어서 깨고 취해서 다시 울다가 친구를 불에 넣었다가 저 살던 고향으로 대리고 돌아오는 그 서글픔이라니-

세상일이 참 맘대로 되지 않더이다. 장례가 끝나고 저는 꼬박 이틀을 자리에 누웠다가 남은 친구들에게 이런 문자를 넣었습니다. ‘친구의 죽음은 나에게 스스로 정신의 파산을 선언하게 되었네’

손내 선생님!

여행을 떠나기 전 저를 끝끝내 지배하던 불안이라는 놈의 실체가 결국 친구 죽음의 예시였음을 순간 깨달으며 저는 다시 이 장마가 꺼끔하는데로 여행을 이어가려합니다. 제가 왜 길에 나섰는가는 저저번 편지에 말씀드렸습니다만 그러나 거칠게나마 그 이야기는 다음에 이어 하겠습니다. 부디 보중하소서. 시 한편 같이 부기합니다.

새로운 초식

기어이

굼벵이의 초식을 펼쳐야했다

고구마밭 풀에 걸리고 또 걸려서

몸으로 땅을 밀어갔다

언제였던가

지팡이를 던져두고

앉은걸음으로 텃밭을 매던

친구의 늙은 어머니

땅에 더 가까운 것이

참 아름다웠던,

한 이십년 흘렀나보다

2021.07.06

박형진드림

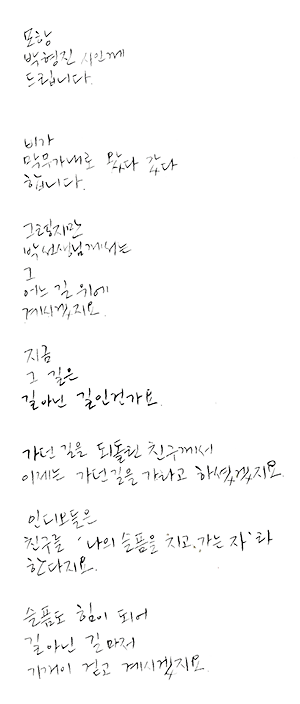

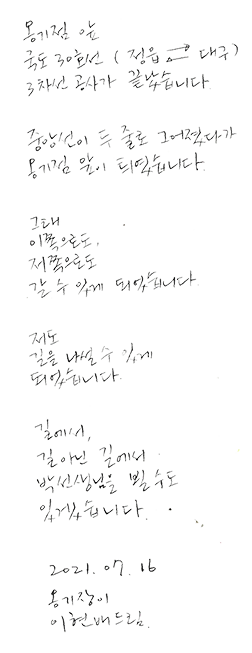

모항 박형진 시인께

해질녘이 되니 한낮의 맹렬했던 열기가 한풀 꺾깁니다. 한낮의 때약볕에도 걷고 계신 것은 아닌지요. 그 생각에 이 석양이 반갑습니다.

옹기점에서는 해가 전주 쪽으로 집니다. 저희 솥내마을은 솥의 형상으로 들어앉은 마을이라 실감이 안 나고 불무골 모퉁이를 지나 송가정이에 올라서면 붉게 물든 마령평야와 함께 전주 쪽을 바라보게 됩니다. 더 멀리 변산 모항에서는 박 선생님께서 서해로 해를 넘기시겠지요.

매일 이 일을 반복하는 것은 백구를 산보시키게 되기 때문입니다. 옹기점에서 그 백구가 털이 많은 짐승이라 이 더위를 가장 힘들어합니다. 하여 요새는 송가정이에서 물가로 내려가 잠시 발을 담갔다가 돌아오고 있습니다. 백구의 이름은 ‘개백’입니다. 백구(白狗)라는 말을 그대로 푼 것도 있고, 또 그 전에 있던 황구의 이름이 ‘부여’였기에 ‘부여의 남자’ 계백장군의 기상을 닮아보라는 것도 있었습니다. 그런데 그게 지나쳐 저희 옹기점 사람들이 힘들어하고 있습니다. 줄을 끊고 건너집 백구와 몇 번 싸움도 있었고, 산보를 갈 때는 끄는 힘이 드세서 곤혹스럽습니다. 따르던 사람만 따르는 진돗개 특유의 습성이 있어 책임감에 사로 잡혀있는 꼴이기도 합니다.

동물의 왕국에서는 개들을 인류에 빌붙어 사는 배신자라 한다지요. 개들의 가축화 과정을 인류의 사냥물 잉여를 공식하다가 아예 인류의 사냥에 동참하는 쪽으로 돌아섰다고 설명하기도 하더군요. 토사구팽(兎死狗烹)이라는 말에서 보면 결국 인류의 영악함이 만든 문명이 아닌가 합니다.

옹기점에서 입장을 바꿔 생각해보면 딱한 것은 오히려 개백이입니다. 본래 아파트에서 살다가 이웃집 민원 때문에 파양된 것을 마침 저희가 황구 부여를 잃었을 때라 입양을 했더랬습니다. 질주본능을 안전이라는 이름으로 줄로 묶어 놓고, 해질녘의 짧은 산보마저 인간의 걸음에 맞춰야하니 말입니다. 다른 생각도 있습니다. 오히려 제가 개백이한테 끌려가고 있다는, 구속되어 있다는.

같은 식으로 이 삶이 사는 것이 아니라, 사는 삶에 이 삶이 구속되어있는 것은 아닌가 생각하게 됩니다.

아무튼 부럽습니다.

길을 떠나 돌아오면 여행이고, 돌아오지 않으면 방황이라지요.

방랑이라고 하면 그 중간쯤 될까요.

그렇게 헐렁한 여정이 되기를 기도합니다.

2021.07.20

옹기장이 이현배드림