서역이 시작되는 곳 둔황

글 윤지용 편집위원

둔황은 중국 간쑤성의 서쪽, 고비사막의 끝자락에 있는 오아시스 도시다. 간쑤성이 한자 표기 감숙성(甘肃省)의 중국식 발음이듯이 돈황(燉煌)의 중국식 발음이 둔황이다. 둔황은 옛 당나라의 수도이자 실크로드의 출발점이었던 시안(서안 西安 옛 이름은 장안)에서 서북쪽으로 1,800킬로미터 떨어진 곳이다. 인천공항에서 직항편이 있는 시안까지 간 후 중국 국내선 항공편으로 둔황까지 갈 수도 있지만, 여행의 의미를 더하려면 옛 실크로드 구간을 지나는 육로를 이용하는 것이 좋다.

서역으로 가는 길, 하서회랑

기차로 시안을 출발해서 란저우(난주 蘭州), 우웨이(무위 武威), 장예(장액 張掖) 등을 거쳐 둔황까지 스무 시간이 넘게 걸린다. 꼬박 하루 밤낮 기차를 타고 사천오백 리를 달리는 동안 차창 밖으로 황량한 벌판이 끝없이 이어진다. 말 그대로 ‘대륙’이라는 것이 실감 난다. 시안과 둔황의 딱 중간쯤에 있는 도시가 란저우다. 일정에 여유가 있으면 란저우를 들러보는 것도 괜찮다. 간쑤성의 성도(省都)인 란저우는 황하 중상류에 있는 도시다. 티베트고원에서 발원해서 굽이굽이 흘러온 황하의 탁한 강물이 란저우 시내를 가로지른다. 란저우의 황하강변에는 ‘황하모친상’이라는 커다란 석상이 있다. 머리를 풀고 물결 위에 누워 있는 여인의 품 안에 어린아이가 안겨 있는 모양인데, 중국 문명의 젖줄인 황하를 중국인들의 어머니로 여긴다는 뜻일 것이다.

란저우에서 둔황까지 900여 킬로미터 구간이 ‘하서회랑(河西回廊)’이다. 옛날 중국에서는 란저우보다 서쪽 지역을 ‘하서(河西)’라고 했다. 물론 황하의 서쪽이라는 뜻이다. 북쪽으로 고비사막과 남쪽으로는 티베트고원의 끝자락 치롄산맥(기련산맥 祁連山脈) 사이에 있는 긴 통로, 즉 회랑지대다. 서쪽으로 달리는 기차 안에서 보면 오른쪽에는 고비사막, 왼쪽에는 치롄산맥이 펼쳐진다. 이 하서회랑이 중국을 서역으로 연결해준다. 중국인들은 ‘대륙을 달리는 회랑’이라는 뜻으로 하서주랑(河西走廊)이라고 부르기도 한다. 이 지역은 오랫동안 유목민족인 흉노의 땅이었다가 기원전 2세기 무렵에 한나라의 땅이 되었다. 그 후 한동안 토번(吐蕃 티베트)이 차지했던 곳인데 당나라 때부터 다시 중국의 영역이 되었다. 기원전에 한나라의 장건이 실크로드를 개척했다고 하지만, 사실 중국이 본격적으로 서역으로 진출하게 된 것은 당나라가 하서회랑을 차지한 이후였다. 고구려의 유민 고선지 장군이 하서회랑을 지나 타클라마칸 사막 일대를 정복하고 파미르고원을 넘어 서역 정벌에 나선 것도 당나라 현종 시절이었다.

명사산과 월아천

둔황은 그 옛날 중국과 서역의 경계였다. 이곳에서부터 서쪽으로는 서역 땅이었다. 천산산맥의 만년설이 녹아 흘러내린 지하수가 지상으로 나와 고이는 오아시스 덕분에 실크로드의 관문으로 번성했다. 오늘날에도 제법 현대적인 도시지만, 인구가 18만 명쯤이니 중국에서는 작은 도시에 속한다. 둔황 남쪽에 명사산이 있다. 시내에서 그리 멀지 않아서 대중교통으로도 갈 수 있다. 명사산은 수만 년 동안 바람에 날려온 모래가 쌓여서 만들어진 사구(砂丘), 즉 모래언덕이다. 말이 언덕이지 그 길이가 동서로 40킬로미터, 남북으로 20킬로미터라니 광대한 사막이다. 모래가 바람결에 스르륵거리는 소리가 마치 울음소리 같다고 해서 울 명 모래 사, 명사산(鳴砂山 밍샤산)이다. 내가 갔을 때는 모래 우는 소리는 들리지 않았지만, 바람이 모래로 빚어놓은 능선의 아름다운 곡선들만으로도 충분했다.

명사산에 월아천이라는 작은 오아시스가 있다. 둔황 일대의 지하수맥 덕분에 샘솟은 물로 만들어진 호수인데, 초승달 모양이라 월아천(月牙泉)이다. 2천 년 전부터 그 자리에 있었다고 한다. 모래사막 한가운데에 느닷없이 그런 호수가 생겨나 그 오랜 세월 동안 마르지 않는다는 게 몹시 신기하다. 그런데 얼마 전부터는 지하수맥이 말라가면서 수량이 줄어 둔황시에서 인공적으로 물을 끌어온다고 한다. 월아천 옆에 있는 오래된 목조건물은 도교 사원 월천각(月泉閣)이다. 월아천의 누각이라는 뜻일 것이다. 월천각에는 ‘명사산 명불허전’이라는 한자가 새겨진 편액이 걸려 있다. 그런데 한자가 어딘지 이상하다. 자세히 보니 우리에게 익숙한 그 ‘명불허전(名不虛傳)’이 아니다. ‘이름 명’자를 명사산의 ‘울 명’으로 바꿔 ‘명불허전(鳴不虛傳)’이다. 월아천과 월천각은 서로 잘 어울리며 서로를 돋보이게 해준다. 둘 중 하나가 없었더라면 그런 절경을 만들어내지 못했을 것이다.

혜초가 서쪽으로 간 까닭은

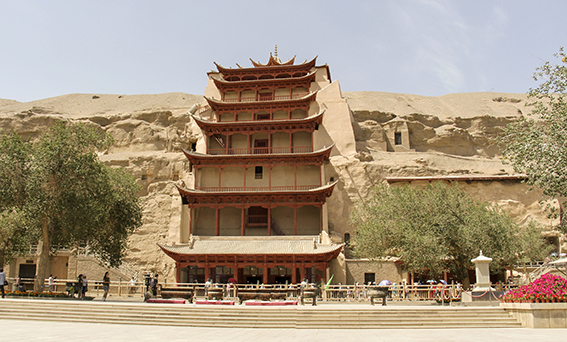

둔황 여행에서 빼놓을 수 없는 곳이 막고굴(莫高窟 현지 발음은 모가오쿠)이다. 둔황 시내에서 남동쪽으로 25킬로미터쯤 떨어진 곳에 있는 암벽의 인공석굴들이다. 수많은 불상과 불화들이 있어서 ‘둔황 천불동(千佛洞)’이라고도 한다. 마이지(맥적 麥積) 석굴, 룽먼(용문 龍門) 석굴, 윈강(운강 雲崗) 석굴 등과 함께 중국의 4대 불교 석굴로 꼽힌다. 고대 중국의 오호십육국 중 하나였던 전진(前秦) 시대에 낙준이라는 승려가 수행을 위해 석굴을 파고 불상을 조각했는데, 그 후 원나라 때까지 천 년에 걸쳐 많은 사람들이 제각기 굴을 파고 불상을 조각하거나 벽화를 그렸다고 한다.

인도에서 발생한 불교가 실크로드를 거쳐 중국에 전래되었고 중국의 승려들은 불경을 공부하기 위해 이 길을 거슬러 인도로 떠났다. 실크로드를 따라 불교 문명이 번성했다. 막고굴은 찬란했던 그 시기를 품고 있는 거대한 불교미술박물관이다. 현재까지 발굴된 석굴만 492개라는 막고굴에는 각 시대를 반영하는 귀중한 문화재들이 많은데, 그중에서 가장 유명한 것은 제17번 굴인 ‘장경동(藏經洞)’이다. 20세기 초반에 둔황 석굴을 지키던 왕원록이라는 사람이 우연히 제16굴 벽 뒤에 감추어진 인공적인 밀실을 발견했다. 그래서 제17번 굴이 되었다. 이 석굴에는 약 3만 점에 달하는 고문서들이 숨겨져 있었다. 불교 경전을 비롯해서 개인적인 편지까지 다양한 고문서들과 유물들이었다. 아마도 이슬람의 침입에 파괴당하지 않도록 밀실을 만들어서 보관했던 것으로 추정된다.

막고굴 장경동의 고문서들이 우연히 발견된 것은 때마침 청나라가 쇠락해가던 시기라서 청나라 조정은 막고굴과 문화재들을 보존할 의사도 능력도 없었던 것 같다. 장경동의 고문서들은 외국인 탐험가들에게 헐값에 팔려 갔다. 영국인 오렐 스타인, 프랑스인 펠리오, 일본인 오타니 등이었다. 그들은 헐값에 사들인 고문서와 유물들을 수십 마리의 낙타에 싣고 본국으로 가져갔다. 랜던 워너라는 미국인은 아예 석굴의 벽을 훼손하고 벽화 수십 장을 뜯어가기도 했다. 이런 약탈 문화재들은 지금 그 나라들의 박물관에 소장돼 있다. 우리나라도 본의 아니게 이 약탈 문화재들을 보유하고 있다. 일본인 오타니가 수집한 유물들 중 상당수가 일제강점기 조선총독부를 거쳐 해방 후 우리나라에 남게 된 것이다.

프랑스 학자인 펠리오는 동양학과 중국어, 한자에 매우 능통했다고 한다. 자신이 가져간 문서들을 꼼꼼하게 분석하다가 8세기 초에 혜초스님이 쓴 <왕오천축국전>을 발견했다. 오랜 세월 탓에 앞뒤가 잘려나가 제목도 저자 이름도 알 수 없었던 두루마기 문서가 <왕오천축국전>이라는 것을 밝혀낸 것은 전적으로 펠리오의 깊은 학식 덕분이었다. <왕오천축국전>은 마르코폴로의 <동방견문록>, 이슬람 학자 이븐 밧투타의 여행기 등과 함께 세계 4대 여행기로 꼽히는데, 그중에서도 가장 오래된 것이다.

혜초스님은 당나라에 유학해서 불교를 공부하다가 갓 스무 살 무렵에 천축국(天竺國 인도)으로 떠났다. 그보다 앞서 <서유기>의 주인공 삼장법사로 알려진 당나라 승려 현장스님이 불경을 얻으려고 인도에 다녀온 지 백 년이 지나서였다. 현장스님이 하서회랑과 타클라마칸사막을 지나고 파미르고원을 넘어 육로로만 왕복했던 것과 달리 혜초스님은 갈 때는 바닷길, 올 때는 육로였다. <왕오천축국전(往五天竺國傳)>은 ‘인도의 다섯 나라에 갔던 기록’이라는 뜻이지만, 사실 혜초스님이 다녀온 곳은 인도뿐만이 아니었고 다섯 나라보다 훨씬 많았다. 그는 당나라의 동해안 광저우에서 배를 타고 남중국해를 돌아 오늘날의 콜카타 인근 뱅골만 지역에 상륙했다. 부처님이 열반에 드신 쿠시나가르, 부처님이 처음 설법하신 바라나시 등 불교 성지들과 인도의 여러 왕국들을 돌아본 후 카슈미르를 지나 간다라, 중앙아시아와 페르시아까지 다녀온 후 둔황을 거쳐 당나라의 수도 장안으로 돌아왔다. 13년 동안의 긴 여정이었다.