루쉰 「아침꽃을 저녁에 줍다」

글 이휘현 KBS전주 PD

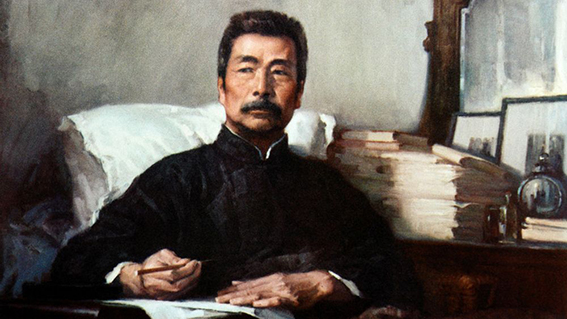

루쉰(魯迅, 1881-1936)은 중국 근현대문학의 아버지로 추앙받는 작가다. <광인일기> <고향> <쿵이지> 등이 널리 오랜 시간 읽히고 있으며, 1백 년 전 선보인 그의 대표작 <아Q정전>은(1921년 12월 처음 발표되었다) 세계문학사에 중국문학의 위상을 알리는 하나의 촉매제로 굳건히 자리 잡고 있다.

그 덕에 한국에도 루쉰의 작품은 수많은 책으로 소개되고 있다. <아Q정전>은 다양한 출판사에서 번역본으로 선보이고 있는데, 어린이용 청소년용으로도 나와 있다. <광인일기>도 버전이 여럿 있다. 평전도 몇 권 출간되었고 에세이집도 적잖다. 서간집도 있다. 지금 당장이라도 마음만 먹으면 우리는 한국어로 된 루쉰의 문장을 수십 권의 책으로 접할 수 있다.

잡문집 <아침꽃을 저녁에 줍다(朝花夕拾)>도 그중 하나다. <아Q정전>이나 <광인일기>처럼 널리 알려진 책은 아니다. 하지만 문필가로서 사상가로서 루쉰의 정수를 만끽하고 싶다면, 장담컨대 <아침꽃을 저녁에 줍다>만큼 좋은 책도 없을 것이다.

루쉰이라는 이름이 우리에게 비교적 덜 알려져 있던 30여 년 전 출간되어 지금은 웬만한 책방에선 구하기 힘든 ‘숨은 책’ 신세가 되었지만, 이후에 쏟아져 나온 루쉰 관련 서적 중에서도 이 책이 지닌 가치는 여전히 반짝반짝 빛을 발하고 있다. 세월이 흘렀으나 루쉰의 문장을 소환할 수밖에 없는 시대상황은 오늘날에도 여전히 유효하기 때문 아닐까.

루쉰은 소설가로 유명하다. 하지만 ‘잡문(雜文)’이라는 형식으로 당대 중국사회의 정치, 사회, 일상문화 등에 쓴소리를 마다하지 않은 계몽가이자 사상가이고 또 교육자이기도 했다. 소설가로서 명성을 떨치기 시작한 1920년대 초부터 세상을 떠난 1930년대 중반까지 루쉰은 글이 가진 힘을 믿었다. 그래서 펜을 놓지 않았다.

그렇다면 그 시절 중국이라는 나라는 어떠했던가. 불능상태에 빠진 봉건의 잔재와 제국주의라는 외세의 침략에 무기력하게 당하는 덩치 큰 바보나 다름없었다. 현실은 암울한데 길은 보이지 않았다. 위정자들의 호가호위는 여전했지만, 굶주린 백성들의 신음은 날이 갈수록 커갔다. 문제적 인간 ‘아Q’는 도저한 어둠의 길목에서 빠져나오지 못하던 당대 중국의 페르소나였다. 오랜 시간 세계의 중심임을 자부했던 큰 나라 중국의 20세기는 그렇게 맥없이 시작되고 있었다. 이렇듯 막막한 어둠의 방에 갇힌 조국의 현실이 청년 루쉰의 삶을 송두리째 바꿔버렸다.

본래 의사가 되기를 바랐던 루쉰은 일본 유학 중 자신의 원래 꿈을 접고 작가의 길로 들어섰다. 그는 메스로 한 사람의 병을 고치기보다, 미몽에 빠져 좀체 일어서지 못하는 중국을 펜의 힘으로 깨우고자 했던 것이다. 오랜 시간 다양한 차별의 반인륜적 제도 아래 억눌리고 짓밟혀 온 자들의 삶을 루쉰은 펜의 힘으로 보듬어주고자 했다. 아직 깨어나지 못한 대중들이 스스로 일어날 수 있도록 각성시키고자 했다.

<아침꽃을 저녁에 줍다>는 ‘잡문가’로서 루쉰의 이러한 노력이 다양한 문장들로 펼쳐져 있는 좋은 책이다. 진입 장벽도 낮다. 평이한 문체에 웃음의 미학이 가미된 흥미로운 에피소드들이 당대 중국사회의 치부를 고스란히 드러낸다. 각 이야기의 분량도 간결하다. 읽다 보면 입가에 웃음기가 번진다. 낄낄대며 배꼽 잡을 순간도 많다. 중국 버전의 ‘개그콘서트’를 관람하는 느낌이다. 하지만 끝맛은 씁쓸하다. 풍자의 웃음이 통곡할 만한 당대 현실 위에 발 딛고 서 있기 때문이다.

그렇다고 루쉰의 일침이 ‘20세기 초중반 중국대륙’이라는 시공간에만 갇혀있다는 착각은 버려주시길. 어느 나라 어느 시절에 대입해도 보편성의 힘을 발휘하는 게 루쉰의 생각이고 또 문장일 것이다. 상식이 통하지 않는 사회와 인간을 향해 그의 글은 항상 날 선 칼을 빼어 들고 있다. 1970-80년대의 암울한 군부독재 치하 대한민국에서, 왜 리영희 교수가 대학생들에게 루쉰을 읽히려고 했는지 이 책을 읽다 보면 금세 수긍이 간다(리영희 교수는 <아침꽃을 저녁에 줍다>의 한국어 번역본 발문을 쓰기도 했다).

다만 여기서 한 가지 오해하지 말아야 할 게 있다. 그가 지녔던 계몽사상은 우리가 흔히 알고 있던 것과는 조금 궤를 달리하기 때문이다. ‘계몽가’로서의 그의 글쓰기는 우리가 미리 짐작할 만한 ‘보편적 사랑’의 윤리와는 여러 지점에서 어긋나 있다.

그는 봉건 잔재인 불평등하고 불합리한 제도로부터 즉 ‘과거로부터의 과감한 탈피’ 혹은 ‘해방’을 적극적으로 주장했지만, 그렇다고 ‘민중(혹은 대중)’이라는 개념에 그다지 큰 신뢰를 보여주지도 않았다. 그는 인간의 이타심을 믿기 보다는, 욕망과 이기심을 끊임없이 의심했다. ‘이기적 유전자’를 타고난 인간의 본능을 인정하고, 대신 좀 더 상식적이고 평등한 세상을 일구기 위한 복잡한 과제를 그는 수많은 ‘이기주의자들’(평범한 인간들)과 머리를 맞댄 채 풀고자 했다. 그의 계몽은 허공을 헤매는 대신 발 딛고 선 지상에서 길을 찾고 있었던 것이다. 그런 면에서 루쉰은 ‘마키아벨리스트에 가까운 정치공학자’였다고 말할 수 있을지도 모르겠다.

“희망은 본래 있다고 할 수도 없고, 없다고 할 수도 없다. 그것은 지상의 길과 같다. 사실은, 원래 지상에는 길이 없었는데, 걸어 다니는 사람이 많아지자 길이 된 것이다.”

루쉰의 소설 <고향> 중에서

루쉰은 인간의 본성을 그다지 신뢰하지는 않았지만 ‘함께’라는 말이 지닌 가치는 알고 있었다. 이때 이 결합의 촉매제로 작용하는 것이 루쉰은 ‘교육’이자 ‘글쓰기’라고 생각했던 것 같다. 우상을 파괴할 수 있는 가장 강력한 망치가 그는 펜이라 여겼을 것이다. 그렇게 루쉰은 1936년 쉰다섯의 나이로 생을 끝마칠 때까지 우상 파괴자로서의 소명을 져버리지 않았다. <아침꽃을 저녁에 줍다>는 이에 관한 훌륭한 증거품이다.

어쨌거나 꽤 많은 세월이 흘렀다. 그럼에도 불구하고 1백 년 전 그가 벼렸던 치열한 고민의 고갱이는 이 시대에도 유효한 힘을 발휘한다. 이성이 잠들면 요괴가 눈뜬다고 했던가. 세대, 계층, 젠더, 지역, 종교 등등 수많은 갈등들이 한국사회의 수면 위아래에서 거대한 폭발을 준비하고 있다. 폭발 후엔 높은 파도가 밀려들 것이다. 우리는 이 불협화음의 쓰나미에 맞서야 한다.

루쉰은 이때에 버팀목이 되어줄 든든한 멘토 중 한 명일 것이다. 다만 중국의 유명 소설가 정도가 아니라 ‘우상파괴자’로서의 루쉰을 온전히 꺼내야 한다. 더 이상 <아침꽃을 저녁에 줍다>가 숨은 책 신세로 방치되지 않아야 할 이유이기도 하다. 1백 년 전 루쉰이 붙잡았던 시대적 고민은 어느 순간 잠들어버린 우리들의 게으른 의식을 깨워줄 것이다. 이제 <아침꽃을 저녁에 줍다> 위에 쌓여있던 먼지를 훌훌 털어내자. 갈 길은 멀다.